Le mythe de la plage dynamique : pourquoi votre interface audio de 130 dB n’a pas d’importance

Partager cet article

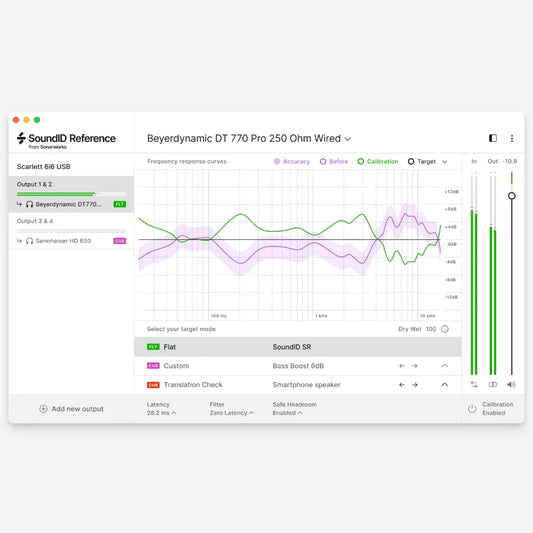

Dans le monde de l'audio professionnel, les spécifications sont essentielles. Entrez dans n'importe quel magasin de musique ou consultez les sites web, et vous serez bombardé de chiffres impressionnants : plage dynamique de 130 dB, THD+N de 0,0005 % et conversion 32 bits/192 kHz d'une clarté exceptionnelle. Mais voici une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise :

Pouvez-vous réellement entendre la différence entre une interface audio à plage dynamique de 100 dB et 125 dB lors de la surveillance via vos haut-parleurs de studio ?

La réponse pourrait vous surprendre — et elle révèle un voyage fascinant à travers toute la chaîne audio que la plupart des fabricants préféreraient que vous ne compreniez pas.

Le grand test à l'aveugle de la plage dynamique

Imaginez ce scénario : deux interfaces audio placées côte à côte. L'une affiche une plage dynamique de sortie respectable de 100 dB, tandis que l'autre revendique une impressionnante plage de 125 dB. Toutes deux sont connectées à un commutateur d'entrée, puis transmises à un appareil de mesure professionnel capable de capturer une plage dynamique de 127 dB. Le même morceau de musique est diffusé sur les deux systèmes.

Saurez-vous identifier quelle interface produit le niveau sonore « supérieur » de 125 dB ? Si vous êtes honnête avec vous-même – et si vous êtes comme la plupart des professionnels de l'audio – la réponse est probablement non. Ce n'est pas un défaut de votre part ; c'est une question de physique.

Les deux interfaces utilisant des méthodes de contrôle du volume différentes (analogique/numérique), il subsiste une différence de 0,2 dB dans le volume de lecture, même après réglage. Ne vous laissez pas tromper par le volume sonore : un volume plus élevé ne signifie pas forcément une meilleure dynamique.

Test A/B à 24 bits/48 kHz (Retour en tant qu'homme)

Comprendre la plage dynamique dans le monde réel

Fondamentalement, la plage dynamique représente le rapport entre les sons les plus forts et les plus faibles qu'un système audio peut reproduire . Dans le monde numérique, le volume maximal étant fixé à 0 dBFS, une plage dynamique plus étendue signifie théoriquement que vous pouvez entendre des détails plus faibles, c'est-à-dire davantage d'informations sonores cachées dans le mixage.

Pour démontrer ce principe plus clairement, considérons ces exemples du même morceau musical avec des plages dynamiques différentes :

- Plage dynamique de 12 dB (fortement compressée)

- Plage dynamique de 24 dB (modérément compressée)

- Plage dynamique de 48 dB (dynamique naturelle)

Échantillons audio de 12 dB contre 24 dB contre 48 dB

Les différences entre ces exemples sont immédiatement apparentes. Alors pourquoi la différence de 25 dB entre nos deux interfaces audio n'est-elle pas aussi flagrante ?

Le goulot d'étranglement que vous n'avez jamais envisagé : vos haut-parleurs

C'est ici que les spécifications marketing rencontrent la réalité. Les enceintes actives modernes, qu'il s'agisse de moniteurs de studio haut de gamme ou d'enceintes multimédias, ont suivi la tendance de la numérisation. Lorsqu'un signal analogique provenant de votre interface audio entre dans ces enceintes, il doit d'abord subir une conversion analogique-numérique via la puce A/N interne de l'enceinte.

Cela crée immédiatement un goulot d'étranglement. Prenons ces exemples concrets de moniteurs de studio courants :

Spécifications de conversion A/N des haut-parleurs :

- Genelec 8351B : plage dynamique de 115 dB (à une entrée de +25 dBu)

- ADAM Audio Série S : plage dynamique d'environ 120 dB

- Différents moniteurs grand public : 100-115 dB typique

Si vous envoyez un signal de 130 dB de plage dynamique depuis votre interface audio professionnelle vers un Genelec 8351B, ce signal doit se faufiler à travers le goulot d'étranglement A/N de 115 dB de l'enceinte. Les 15 dB de plage dynamique excédentaires sont tout simplement éliminés .

vous payez pour des performances que vous ne pouvez littéralement pas entendre.

Le casse-tête de l'adaptation de tension

La situation se complexifie encore lorsqu'on considère l'adaptation de tension. Le 0 dBFS de votre interface audio n'existe pas isolément : il correspond à une tension de sortie analogique spécifique. Chaque interface produit des niveaux de tension différents au volume maximal :

- Exemple d'interface professionnelle : +20 dBu (environ 7,75 V)

- Exemple d'interface haut de gamme : +24 dBu (environ 12,3 V)

- Sensibilité d'entrée du haut-parleur : varie considérablement

Le Genelec 8351B, par exemple, n'atteint sa plage dynamique maximale de 115 dB qu'avec un signal d'entrée de +25 dBu. Si votre interface audio à plage dynamique de 130 dB produit une sortie à +20 dBu, vous perdez non seulement 15 dB à cause du goulot d'étranglement de la conversion A/N, mais aussi 5 dB supplémentaires à cause de la différence de tension.

Votre plage dynamique effective tombe à seulement 110 dB.

L'étape d'amplification : un autre facteur limitant

Même si les enceintes utilisent une conversion A/N parfaite, l'amplification de puissance interne présente ses propres limites. Parmi les puces d'amplification courantes présentes dans les moniteurs professionnels, on trouve :

- TPA3220 (privilégié par ADAM et EVE) : 108 dB SNR

- Modules ICEpower (série ADAM S) : rapport signal/bruit d'environ 110 dB

- Amplificateurs Hypex (EVE SC4000, Barefoot MicroMain) : rapport signal/bruit d'environ 115 dB

Ces rapports signal/bruit représentent des valeurs maximales théoriques dans des conditions idéales. Les performances réelles des systèmes d'enceintes complets sont généralement inférieures à ces valeurs.

La réalité physique : les conducteurs et la résistance de l'air

La dernière limitation, et peut-être la plus importante, vient du monde physique. Les haut-parleurs doivent surmonter la résistance de l'air pour produire du son, ce qui génère un bruit mécanique et une distorsion qu'aucune plage dynamique en amont ne peut surmonter.

Un seul fabricant de moniteurs publie les spécifications complètes du rapport signal/bruit du système : les moniteurs JBL de la série 7 spécifient :

- Rapport signal/bruit du tweeter : 92 dB

- Rapport signal/bruit du woofer : 85 dB

Ces chiffres représentent les performances réelles dans le monde réel après que toutes les conversions, amplifications et limitations physiques ont été prises en compte.

Conversion au monde physique : vérification de la réalité dBSPL

Pour comprendre ce que ces chiffres signifient en pratique, nous devons passer du monde théorique des dBFS et dBu au monde physique des dBSPL (niveau de pression acoustique), où 0 dB représente le seuil de l'audition humaine .

Prendre le Genelec 8351B comme exemple :

- Niveau de pression acoustique maximal à long terme : 103 dBSPL

- Niveau de bruit à 1 mètre : 5 dBSPL

- Rapport signal/bruit théorique : 98 dB

- Rapport signal/bruit pratique à des niveaux d'écoute sûrs : beaucoup plus faible

Cependant, ce calcul suppose que vous êtes à l'aise avec une écoute à 103 dBSPL, soit environ l'équivalent d'une distance de 10 mètres par rapport à une circulation dense. À ce volume, le 8351B présente déjà une distorsion de 2 % dans les basses fréquences, bien supérieure aux 0,000 % de distorsion affichés fièrement par votre interface audio.

Le facteur santé et praticité

Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé , les adultes devraient limiter leur exposition hebdomadaire à la pression acoustique à 80 dB (niveau sonore) pendant 40 heures afin de prévenir les dommages auditifs. Cela correspond à un maximum de 6 heures d'écoute quotidienne de musique à 80 dB (niveau sonore) .

À ce niveau d'écoute sûr, combiné aux niveaux de bruit ambiant typiques :

- Environnement de studio d'enregistrement (niveau de bruit de fond 20-25 dBSPL) : ~55-60 dB SNR pratique

- Environnement domestique (niveau de bruit de fond 30+dBSPL) : ~50dB SNR pratique

Quand la plage dynamique élevée est vraiment importante

Cela ne signifie pas que les spécifications de plage dynamique élevée sont totalement dénuées de sens. Elles deviennent précieuses dans des contextes professionnels spécifiques :

-

Chaînes de signaux complexes : les studios d'enregistrement connectent rarement les interfaces audio directement aux moniteurs. Les signaux transitent généralement par des baies de brassage, des contrôleurs de moniteurs et d'autres équipements de traitement, chacun introduisant de légères pertes.

-

Contenu pré-masterisé : les studios d'enregistrement travaillent avec du matériel pré-masterisé qui est généralement 10 dB plus silencieux que les versions commerciales, ce qui nécessite une marge de manœuvre dynamique supplémentaire.

-

Plusieurs étapes de conversion : certains flux de travail impliquent plusieurs conversions A/N et N/A, où le maintien d'une plage dynamique élevée tout au long empêche la dégradation cumulative.

La vérité surprenante sur les interfaces coûteuses

Voici un exemple fascinant qui illustre pourquoi les spécifications peuvent être trompeuses :

- MOTU M2 (interface économique) : plage dynamique de sortie de 120 dB à +16 dBu

- Lynx Hilo 2 (coûte 20 fois plus cher) : plage dynamique de sortie de 127 dB à +24 dBu

À première vue, le Lynx semble supérieur. Mais lorsque les deux interfaces produisent le même niveau de +16 dBu, la plage dynamique du Hilo 2 chute de 8 dB à 119 dB, soit 1 dB de moins que le MOTU M2 d'entrée de gamme.

Cela démontre pourquoi il est plus important de comprendre l’ensemble du tableau que de se concentrer sur des spécifications individuelles.

Recommandations pratiques pour les professionnels de l'audio

Lors de la sélection d’une interface audio, tenez compte de ces facteurs pratiques :

-

Adaptez votre flux de travail actuel : si vous mixez principalement via des moniteurs actifs, une plage dynamique au-delà de 110-115 dB offre un avantage minimal.

-

Tenez compte de votre chaîne de surveillance : tenez compte des spécifications réelles de vos enceintes, pas seulement des capacités de votre interface.

-

Évaluez votre environnement d’écoute : l’acoustique de la pièce et le niveau de bruit ont un impact significatif sur votre plage dynamique pratique.

-

Répartition budgétaire : l’argent dépensé pour une plage dynamique légèrement plus élevée pourrait être mieux investi dans un traitement acoustique ou des moniteurs de meilleure qualité.

L'essentiel

La quête de spécifications de plage dynamique toujours plus élevées a créé un décalage fascinant entre les chiffres marketing et la réalité sonore. Si une interface audio à plage dynamique de 130 dB représente une ingénierie impressionnante, ses avantages pratiques dans les scénarios de surveillance classiques sont souvent négligeables.

Cela ne diminue en rien l'importance de la qualité des interfaces audio : des facteurs comme la qualité du convertisseur, la performance du jitter, la stabilité du pilote et la qualité de fabrication restent cruciaux. Cependant, cela suggère que se focaliser sur les spécifications de plage dynamique au-delà d'un certain seuil peut être une perte d'énergie.

Comprendre ces limites ne fait pas de vous un professionnel de l’audio moins performant ; cela fait de vous un professionnel plus informé.

Les meilleures décisions audio proviennent de la compréhension non seulement de ce que prétendent les spécifications, mais également de ce que vous pouvez réellement entendre dans votre environnement de surveillance spécifique.

Après tout, dans un monde où même les interfaces audio modestes peuvent dépasser les limites pratiques de la plage dynamique de la plupart des systèmes de surveillance, il est peut-être temps de se concentrer moins sur les chiffres et davantage sur ce qui compte vraiment : la façon dont la musique sonne .